日本精神科看護協会は法人化50周年を迎えました

MESSAGEごあいさつ

日本精神科看護協会(にっせいかん)は

1976年の法人化から今年で50周年を迎えました。

会員の皆様、関係者の皆様の多大なるご支援に

この場を借りて深く感謝申し上げます。

これまでの50年間、さまざまに取り組んできた

ひとりひとりに寄り添う看護の実践をさらに進め

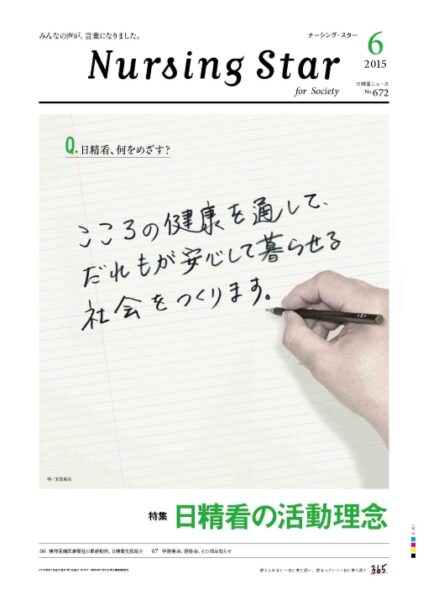

こころの健康を通して、

だれもが安心して暮らせる社会をつくります。

一般社団法人 日本精神科看護協会

TOP MESSAGE会長メッセージ

一般社団法人 日本精神科看護協会会長 吉川隆博

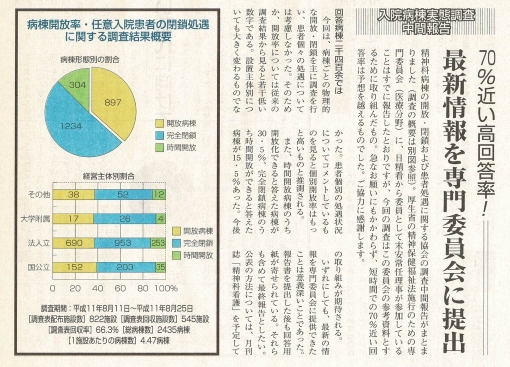

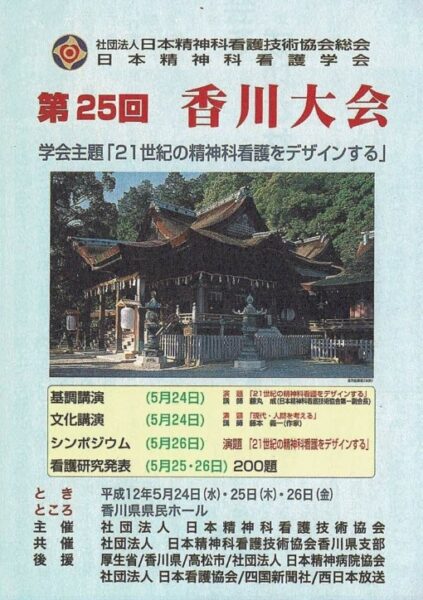

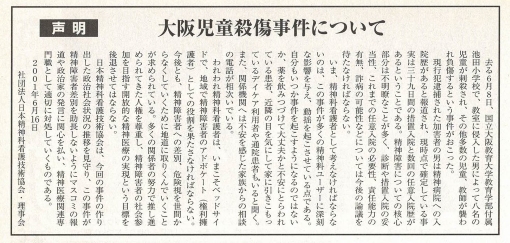

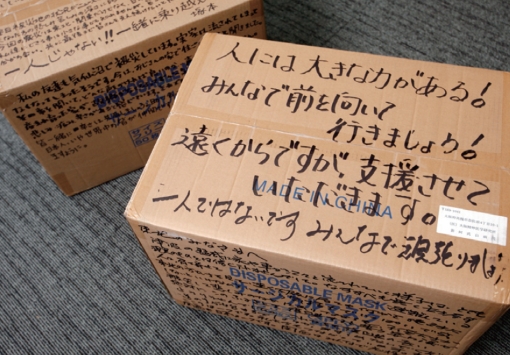

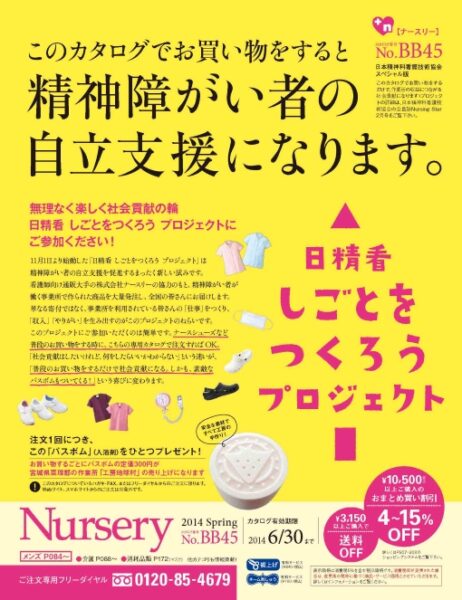

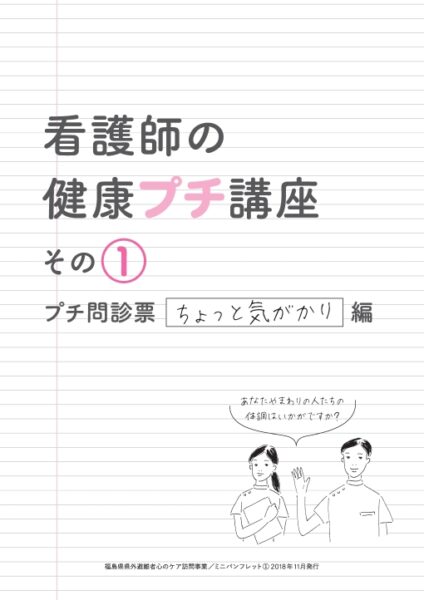

TIMELINE50年のあゆみ

1976年~2025年の日精看をダイジェストで振り返ります。

「法人」「質の向上」「政策」「普及啓発」「精神障がい者支援」「災害」

に分類してポイントを紹介します。

RELATIONSお祝いのことば

ご支援をいただいている関係団体の皆様から、法人化50周年のお祝いのメッセージをいただきました。

TOPICSお知らせ

ただいま準備中です。

もうしばらくお待ちください。